J9集团平台公司成立于2008年,总部位于中国湖南省汨罗市。自创立以来,荣耀游戏以其独特的创新精神和对玩家需求的深刻洞察,迅速崭露头角,成为国内外知名的游戏研发和发行公司之一。

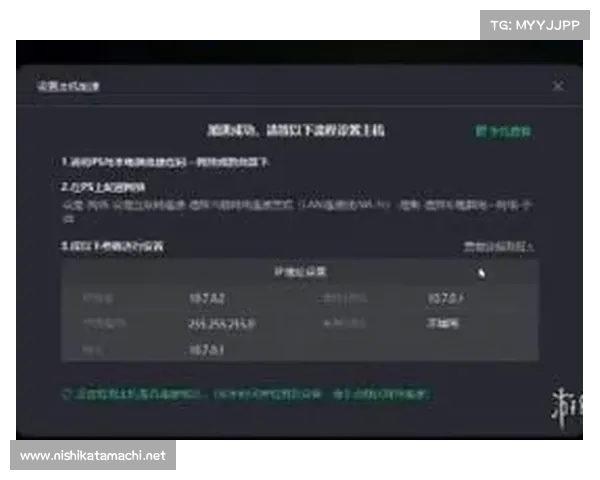

作为一家致力于创造精品游戏的企业,荣耀游戏的核心使命是通过技术创新和精细化的游戏设计,打造出让玩家沉浸其中的游戏体验。公司成立初期,便从传统的桌面游戏起步,逐步发展到涵盖PC端、主机端以及移动端的多平台游戏研发。多年来,荣耀游戏凭借着极具市场竞争力的产品和过硬的技术实力,屡屡赢得了行业内外的高度评价,并收获了大量忠实玩家。

公司在汨罗市的总部设有多个研发部门,涵盖了游戏策划、程序开发、图形设计、音效制作等多个领域。荣耀游戏始终坚持自主研发,注重技术创新,研发团队汇聚了来自全球各地的顶尖游戏人才。凭借在虚拟现实、人工智能、大数据等技术领域的突破,荣耀游戏不仅推动了国内游戏行业的发展,也不断探索着全球游戏市场的潜力。

荣耀游戏的成功不仅体现在其自主研发的游戏产品上,还在于其在全球游戏产业链中的卓越表现。公司先后推出了多款备受玩家和媒体推崇的游戏,其中以《荣耀之战》、《天命传说》及《星际征途》三大系列最为知名。这些游戏不仅在国内市场取得了惊人的成绩,还在欧美、亚洲等国际市场收获了大量粉丝,成为全球游戏产业的重要一环。

在营销和社区建设方面,荣耀游戏也始终走在行业前列。公司通过与全球知名电竞赛事和游戏平台的合作,积极推动电竞产业的发展,成功举办了多届全球电竞大赛,吸引了来自世界各地的顶尖玩家参与。此外,荣耀游戏注重与玩家的互动与沟通,通过线上和线下多种渠道,建立了强大的玩家社区,提升了玩家的参与感和归属感。

未来,荣耀游戏将继续坚持创新驱动发展战略,致力于为全球玩家提供更多高质量的游戏产品。公司还将加大对技术研发的投入,探索人工智能、云游戏、虚拟现实等前沿技术的应用,力求在未来的游戏产业中占据更为重要的地位。

凭借着坚定的信念与不断追求卓越的精神,J9集团平台公司将不断开创游戏产业的新局面,为玩家们带来更多精彩的游戏世界。